計算機科學與技術

一、專業簡介

培養目标:計算機科學與技術專業培養具有社會責任和職業道德、良好的人文素養與團隊合作精神、健康的身心素質,具備數學、自然科學、電子技術、互聯網技術和計算機科學與技術相關的基本理論、基本知識和基本技能,能夠在計算機、IT及其相關領域從事複雜計算機軟硬件系統的分析、設計、開發、集成、實施、運維和管理等方面工作的應用型人才。

核心課程:C++面向對象程序設計、數據結構、計算機組成原理、離散數學、操作系統、數據庫原理及應用、編譯原理、計算機網絡、算法分析與設計、信息安全技術、計科專業綜合應用課程設計。

主要實踐性教學:編程基礎綜合課程設計、軟件系統設計與開發綜合課程設計、計科專業綜合應用課程設計、移動應用軟件開發課程設計、計算機網絡課程設計、畢業設計等實踐教學環節。

修業年限與授予學位:學制4年,在校學習年限4-6年。符合學校學位授予相關規定的,授予工學學士學位。

二、培養模式

計算機科學與技術專業的培養模式融合了理論知識、實踐能力和創新能力的培養。學生需要掌握計算機科學的基本原理、基本理論知識,為專業能力發展打下堅實的基礎。

實踐能力的培養也是計算機科學與技術專業培養模式的重要一環。學生需要通過課内實驗、課程設計、實習等實踐環節,将所學知識應用到實際問題中,有效提升工程實踐能力和團隊協作能力。通過參與各類項目、學科競賽等活動,培養學生的創新能力和探索精神。在實踐教學過程中,注重培養學生的職業精神、職業道德與工匠精神。

三、培養特色

計算機科學與技術專業是一個綜合性很強的學科。它涵蓋了計算機硬件、軟件、網絡、信息安全等多個方面。計算機科學與技術專業關注最新的技術趨勢和發展方向,培養學生的創新能力和解決問題的能力,使其具備應對快速變化的技術環境的能力。計算機科學與技術專業非常注重實踐性。在學習過程中,學生需要參與各種實驗、課程設計和實踐活動,通過實踐來加深對理論知識的理解,并提升解決實際問題的能力。構建“夯實基礎、強化能力、突出創新”培養模式,大力開展課程改革與教學模式創新;結合學科發展,強化培養學生的創新能力,專業學生多次獲計算機類區級、國家級學科競賽獎項。

四、師資隊伍

本專業現有教師23人,其中專任教師22人。教師隊伍中,高級職稱以上的有9人,其中教授1人,副高(含副教授、高級工程師和高級實驗師)職稱8人,碩士生導師4人,教育部教育信息管理中心“全國教師信息技術培訓(TITT)”特聘講師1人,信息技術“國培”專家1人,全國虛拟仿真大賽評委,省級教學創新大賽評委1人,具有企業實踐或工作經曆的2人,高級程序員職業資格的有2人。具有博士學位教師9人,在讀博士1人,35歲以下青年教師都具有碩士及以上學位。

五、專業實驗室

本專業實驗室建築面積1000餘平米,實驗設備值800餘萬元。包括計算機基礎實驗室、軟件技術實驗室、網絡工程實驗室、計算機組成原理實驗室、計算機體系結構實驗室、桂航-華為聯合鲲鵬生态創新實驗室、産業學院新工科創新實訓室等10個實驗室,另外還包括一個大學生創新創業實踐基地-天馬信息工坊,一個校企合作實踐基地,為學生提供大創項目和其他實踐項目的實踐環境。

圖1 計算機基礎實驗室

圖2 計算機組成原理實驗室

圖3 大學生創新創業實踐基地-天馬信息工坊

圖4 桂航-華為聯合鲲鵬生态創新實驗室

六、專業建設

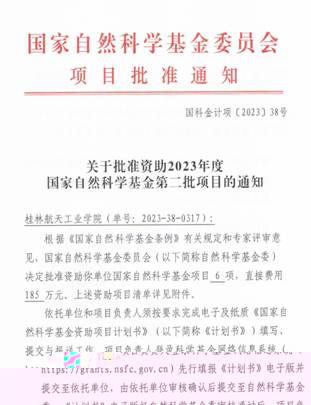

科研成果:計算機科學與技術專業教師積極參與地方及國家的科技項目,主持國家自然科學基金1項,先後完成了10項省部級科研項目,發表SCI/EI檢索15篇,獲專利授權20項,獲軟件著作權40項。

教學改革:獲廣西教學成果一等獎1項。獲教育部第二批新工科研究與實踐項目1項,主持或參與區級教改項目10項以上。

圖5 國家自然科學基金項目

學生實踐:指導學生獲各類省部級以上學科競賽獎50餘項,其中獲得廣西ACM大賽金獎1項,銀獎2項,銅獎4項,獲得藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽區級一等獎3項,二等獎9項,三等獎7項;獲得中國高校計算機大賽--網絡技術挑戰總決賽二等獎1項,獲得廣西大學生計算機設計大賽一等獎1項,二等獎1項,三等獎1項,獲得鲲鵬應用創新大賽全國總決賽銀獎1項;獲得區級以上大學生創新創業項目20餘項。

圖6 部分學生參賽獲獎獎牌、獎杯

圖7 組隊參加第七屆廣西大學生程序設計大賽